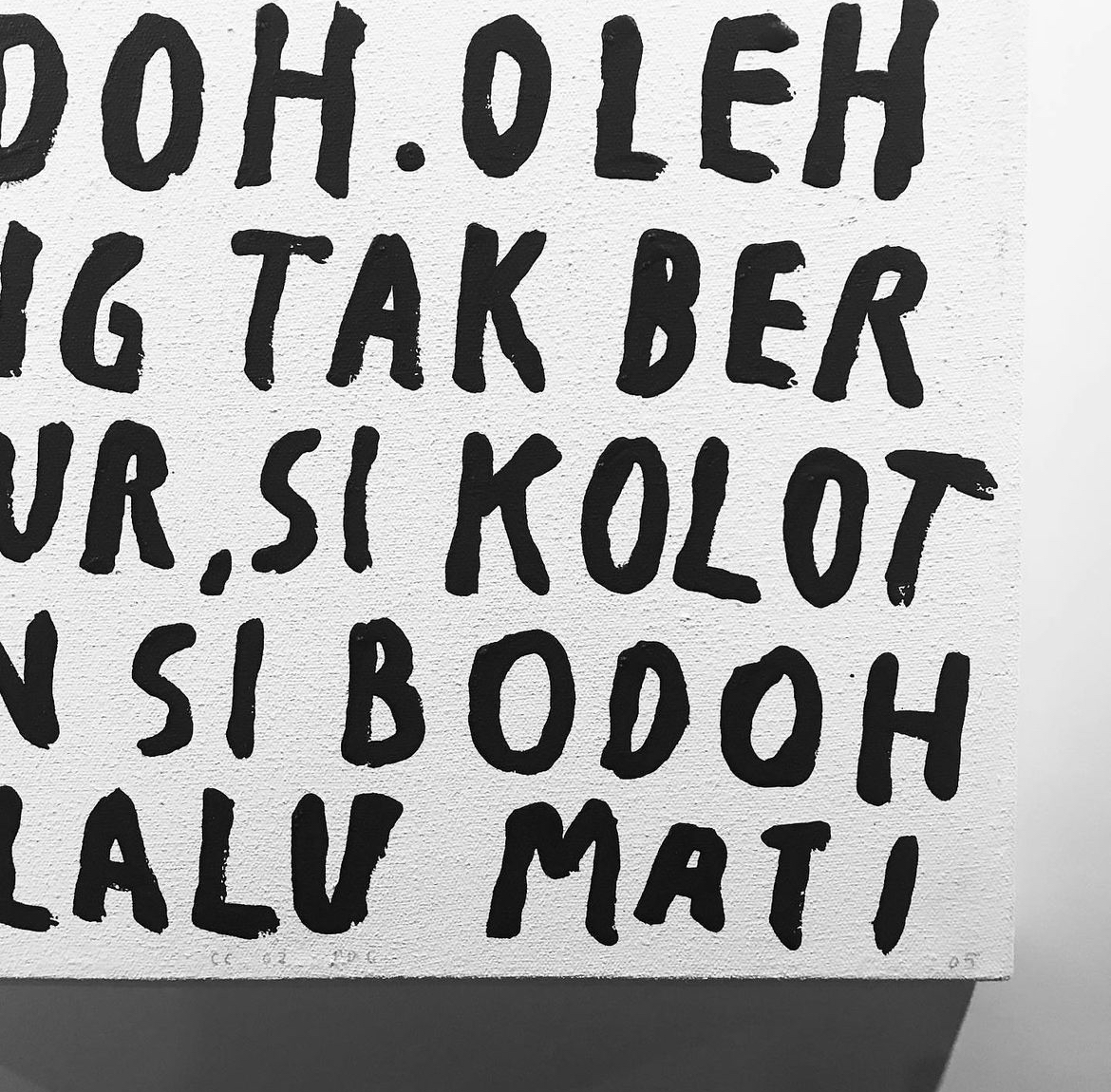

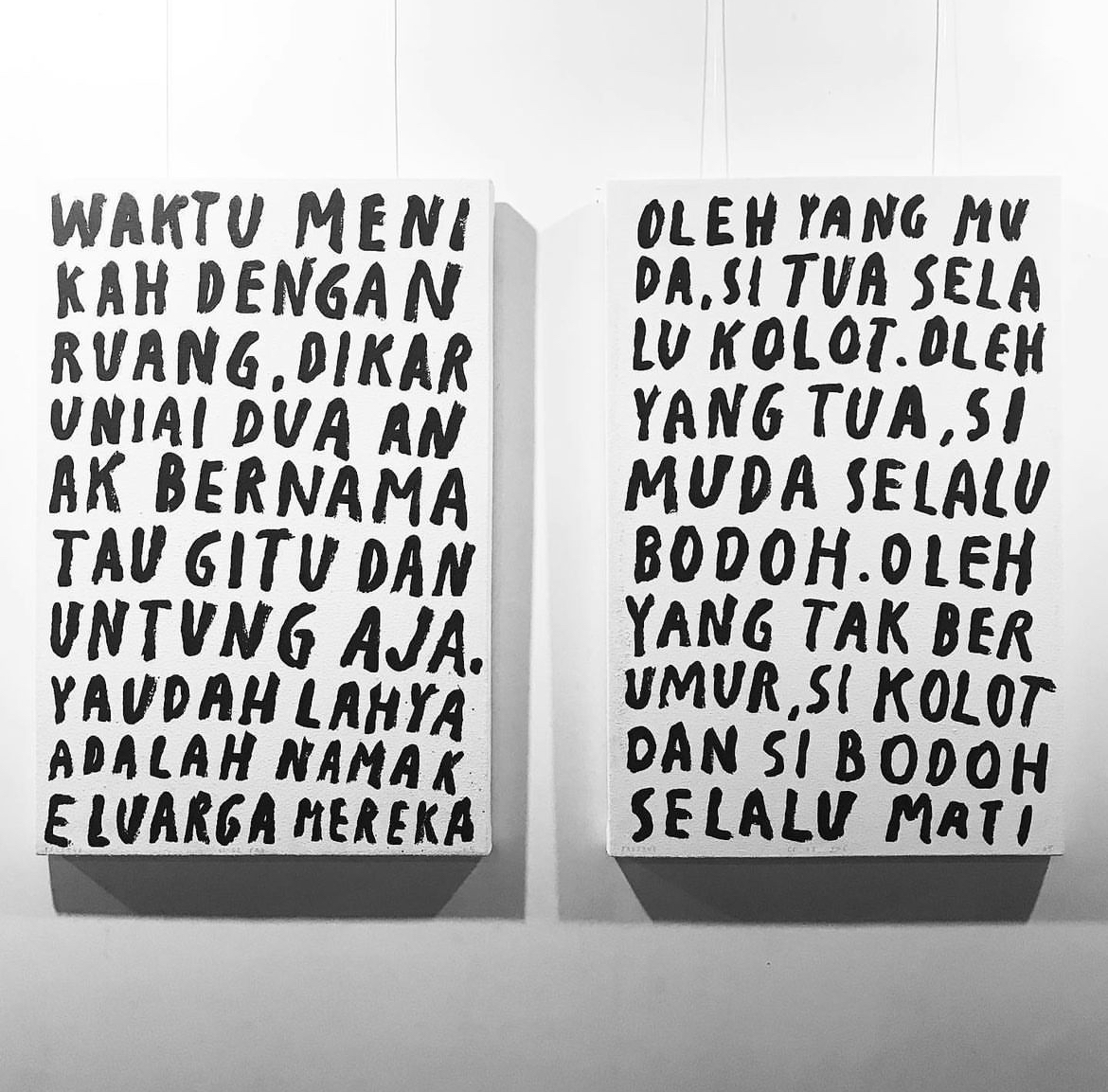

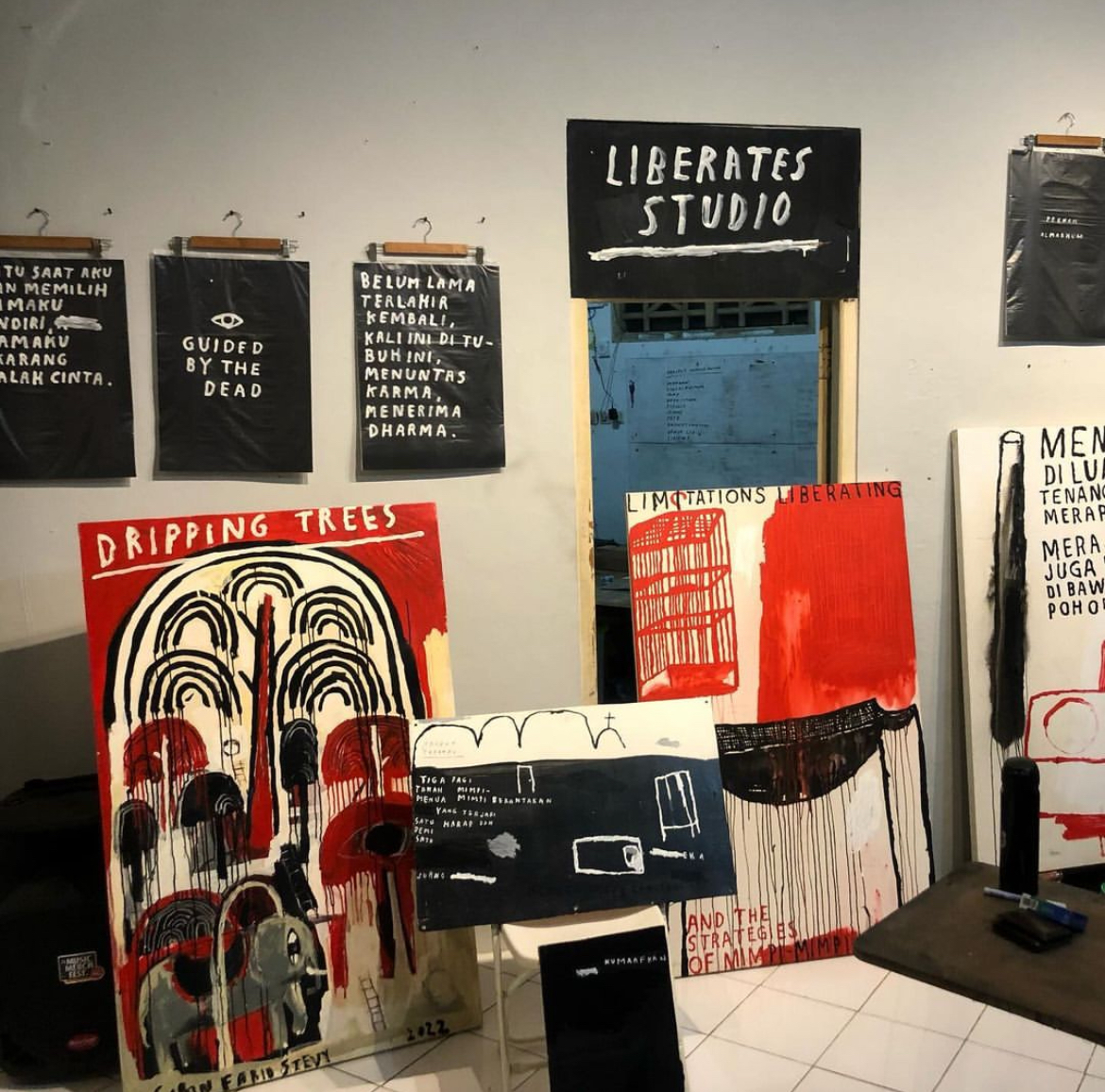

Goresannya seolah tanpa daya usaha yang berlebihan dan mengada-ada. Kata demi kata yang Farid Stevy lukis seringkali meracau dan berseberangan dengan pola pikir kebanyakan. Tulisan aksara khas coretan yang didominasi huruf kapital, seakan menggambarkan statement yang keras. Karyanya mengukir laksana menulis puisi, lirik lagu bahkan cerita-cerita pendek tentang kegelisahan batinnya terhadap segala bentuk ketidakseimbangan. Ia membaca setiap gerak-gerik kehidupan dari sudut pandang anehnya.

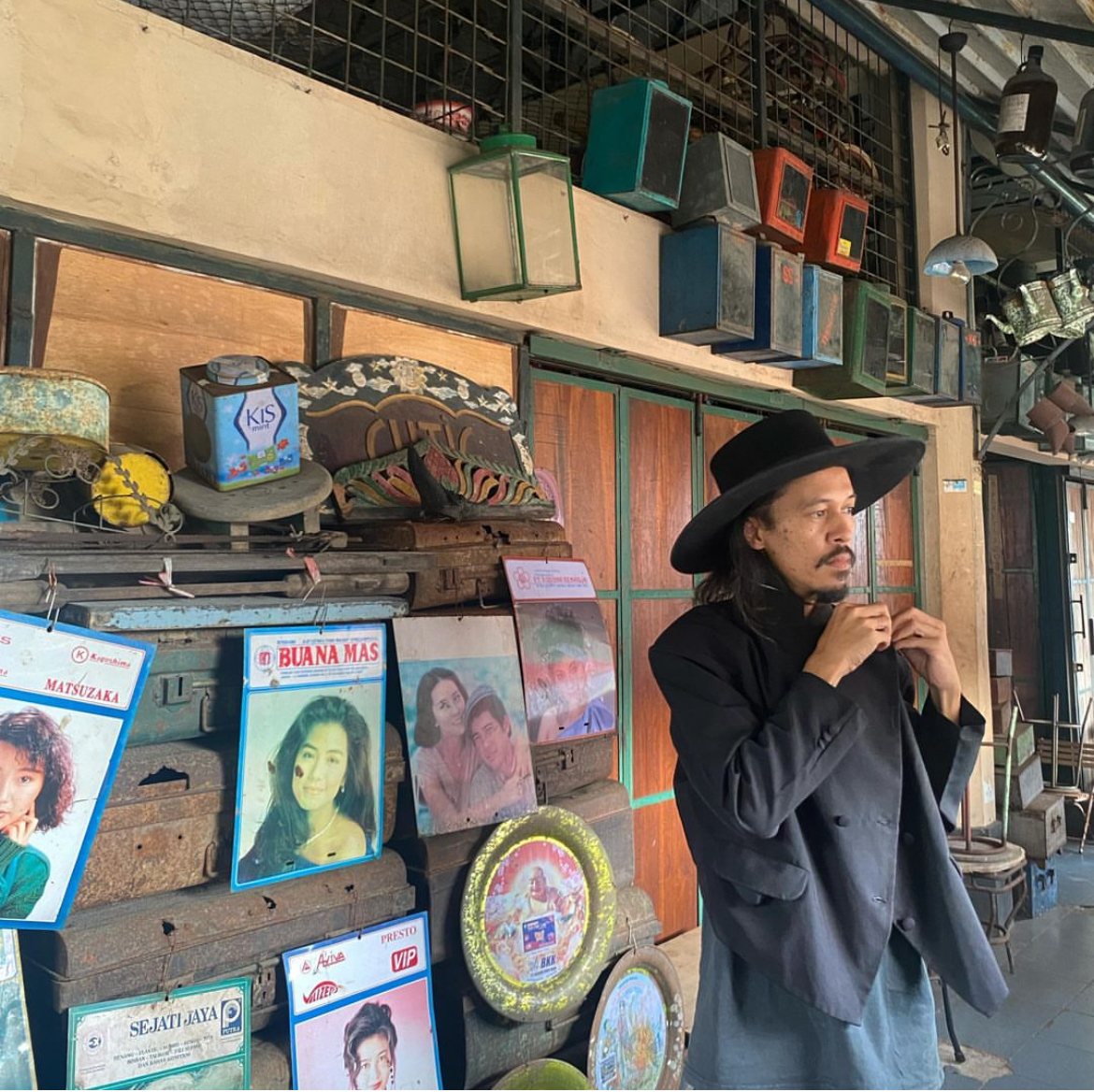

Farid Stevy adalah vokalis dari band FSTVLST (Festivalist) yang tajam. Lirik-liriknya menusuk sekaligus menggugah, mewakili irisan hati banyak pendengarnya. Tak heran penggemarnya begitu fanatik karena efek hipnotisnya. Karya visualnya kritis, sinis, peduli, penuh kasih sayang, meledak-ledak, merendah kadang meninggi. Ia menuangkannya di atas kanvas, tembok jalanan, merchandise dan segala media yang mampu menyampaikan pesan-pesan itu dengan makna yang pas, terkonsentrasi dalam komposisi semrawut yang menawan.

Farid Stevy mendobrak stigma budaya pop, ia beranggapan, budaya pop seharusnya terus bergerak, tidak berhenti di satu masa. Ia tak mau larut dalam romantisme masa lalu, ia ingin budaya terus regeneratif, bermutasi dari satu gerak ke gerak lainnya.

RESAN GUNUNG KIDUL

Farid juga aktif dalam pergerakan Komunitas Resan Gunung Kidul, yang fokus terhadap konservasi pohon. Memuliakan pohon dengan cara mengenali kembali identitas diri. Ia pernah melakukan aksi simbolis me-langse (menyelimuti) pohon-pohon dengan kain, sebagai perwujudan menjaga pohon dari gerusan industri ekstraktif. Hal itu ia lakukan di Hutan Wadas, Bener, Purworejo. Kawasan itu menjadi lokasi pembangunan Waduk Bener yang menjadi Program Strategis Nasional. Sempat geger karena warga melawan, Farid berada disisi yang tepat ketika berpihak pada warga dan ketahanan alam.

Dok. Farid Stevy

Dok. Farid Stevy

Ia menyadari, sebagai program nasional, jelas sulit membendung laju pengerukan lahan-lahan hijau walaupun warga di sana telah melakukan beragam aksi perlawanan. Melalui aksi membalut pohon-pohon dengan puluhan meter kain putih yang ia bawa, dengan harapan dapat menjaga pohon-pohon besar di sana agar tetap kokoh berdiri dari ancaman traktor, gergaji dan segala mesin yang culas.

Resan Gunungkidul sendiri adalah komunitas pecinta resan (pohon pelindung) sebagai sumber air dan ilmu pengetahuan lokal. Anggotanya berasal dari berbagai wilayah dan latar belakang. Resan Gunungkidul memiliki kegiatan rutin membibit dan menanam bakal resan. Kegiatan lainnya adalah merawat dan membersihkan sumber air, melaksanakan upacara penghormatan dan pemuliaan pohon resan, nglangse (menyelimuti) pohon pelindung, mencatat ilmu pengetahuan lokal, melakukan kerja berjejaring bergotong-royong dengan komunitas pecinta lingkungan lain, juga beberapa kegiatan kebudayaan lain seperti olah tani dan berkesenian (resangunungkidul.com).

Dok. Farid Stevy

Dok. Farid Stevy

Dok. Farid Stevy

Dok. Farid Stevy

Dok. Farid Stevy

Dok. Farid Stevy

Aktivitas bersama berbagai komunitas, terutama yang bergerak di perbaikan lingkungan yang dilakukan Farid Stevy, semakin membuat karya-karyanya mengakar dan kokoh bak pohon resan, kalimat demi kalimat yang ia lukis mampu menggetarkan siapapun yang melihatnya, aksara demi aksara menjadi senjata yang bulat untuk menyadarkan manusia akan keberadaannya di tanah air ini. Ucapannya tak hanya omong-omong kosong, ia menjalani isi hatinya. Apa yang ia lakukan adalah merekam kegelisahan terhadap kehidupan sosial, budaya, pepohonan yang kian hilang dan tanah air yang harus selalu dijaga dan dirawat. Menyentil siapapun yang harus disentil dari sudut pandang yang ‘nakal’.

Farid Stevy dengan berbagai karya dan pergerakan liarnya menjadi satu titik yang berhasil memberi dampak lebar. Intuisinya terus bergerak untuk menyadarkan manusia dari satu titik ke titik lain. Ia tidak larut di masa lalu, ia mengerahkan segala kemampuannya untuk memulihkan nilai budaya serta fungsi alam sebagai fondasi dan penopang untuk era pencerahan nantinya.

Farid Stevy adalah seniman aksara yang secara brutal membakar semangat generasi muda untuk peduli kepada kehidupan dalam arti luas dan ketersambungan. Kehidupan yang akan sia-sia jika alam dan tanah air ini dirusak sendiri oleh tangan-tangan manusia. Farid Stevy bukan lahir dari tangan kosong, ia meneruskan apa yang dilakukan para leluhurnya. Sebagai seniman aksara, ia menyadari nenek moyang nusantara memiliki jejak panjang perannya dalam historiografi sejarah aksara dunia.

SEJARAH AKSARA DIMULAI DI INDONESIA?

Aksara kini dimaknai sebagai sistem tulisan. Menurut Roza (2017) aksara adalah “sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya, seperti batu, pohon, kayu, kain untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa.” Kata aksara sendiri berasal dari bahasa Sansekerta. A berarti ‘tidak’ dan khsara berarti ‘termusnahkan’. Aksara adalah sebuah alat rekam yang paling efektif, untuk meninggalkan informasi sampai teknologi dari peradaban satu ke peradaban selanjutnya agar manusia dapat terus berevolusi.

Munculnya aksara diperkirakan karena manusia berharap bisa mewariskan pengetahuan kepada keturunannya. Pada masa praaksara, manusia berkomunikasi secara lisan. Studi antropologi terhadap kelompok suku pedalaman yang masih menjalankan tradisi kehidupan praaksara menunjukan beberapa upaya pewarisan ingatan kolektif melalui lirik nyanyian, tembang, babad yang disimpulkan sebagai tradisi lisan (Sunardi, ST, 2017).

Hanya saja tradisi lisan memiliki satu kelemahan utama, yaitu mudah musnah. Oleh sebab itu manusia berusaha menciptakan suatu sistem tanda yang bisa menjamin pewarisan ingatan agar tidak (A) mudah musnah (Khsara).

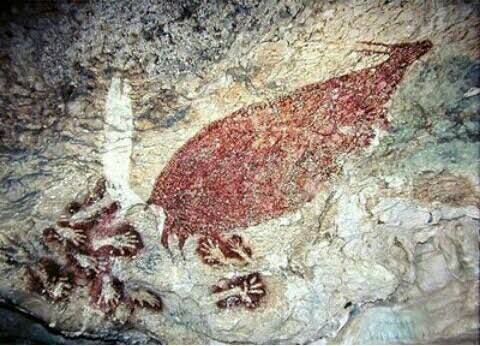

Lukisan purbakala berumur 44.000 tahun ditemukan di gua Sulawesi Selatan, BBC Indonesia. Foto: Maxime Aubert/PA WIRE, 12 Desember 2019.

Lukisan purbakala berumur 44.000 tahun ditemukan di gua Sulawesi Selatan, BBC Indonesia. Foto: Maxime Aubert/PA WIRE, 12 Desember 2019.

Gambar cap tangan di dinding gua di kompleks prasejarah Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Foto: Eko Rusdianto/Historia

Gambar cap tangan di dinding gua di kompleks prasejarah Leang-leang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Foto: Eko Rusdianto/Historia

Upaya pewarisan ingatan masa lalu yang dianggap paling tua adalah lukisan di gua Leang Tedongnge, Sulawesi Selatan. Lukisan ini kemungkinan berusia sekitar 45.000 tahun. Lebih tua ribuan tahun daripada lukisan goa di Maros dan yang ditemukan di Chauvet-Pont-d’Arc, Perancis (UNESCO). Di dalam Goa, manusia seniman-intelektual kuno tersebut menggambar aktivitas mereka dalam berburu, penggunaan tombak dan beberapa stensil tangan.

Di masa itu, gambar dapat dikatakan berfungsi seperti tulisan. Seseorang dapat memindahkan ide dan pengalaman yang ada di kepalanya di dalam bentuk gambar yang kemudian dapat menjadi pelajaran bagi orang lain.

Sebenarnya, tradisi menggambarkan realitas melalui simbol tertentu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ambil contoh percakapan di media sosial. Fitur emoticon memungkinkan kita untuk berkomunikasi tanpa aksara. Misal simbol 🙁 menandakan kita sedang bersedih atau simbol 🙂 menggambarkan kita sedang tersenyum. Bahkan gambar mobil, pesawat, kue ulang tahun, terompet hingga cipratan air kini menjadi emoticon. Namun, emoticon bukan barang baru.

Dok.nytimes.com/2020/01/22/arts/1

Dok.nytimes.com/2020/01/22/arts/1

Sekitar 2500 tahun sebelum masehi (SM), peradaban Mesir menggunakan gambar sebagai aksara. Mereka mengukir bentuk burung untuk merujuk gambar burung, mengukir bentuk lingkaran untuk merujuk matahari dan garis bergelombang untuk merujuk pada air. Teknik ini disebut Hieroglif.

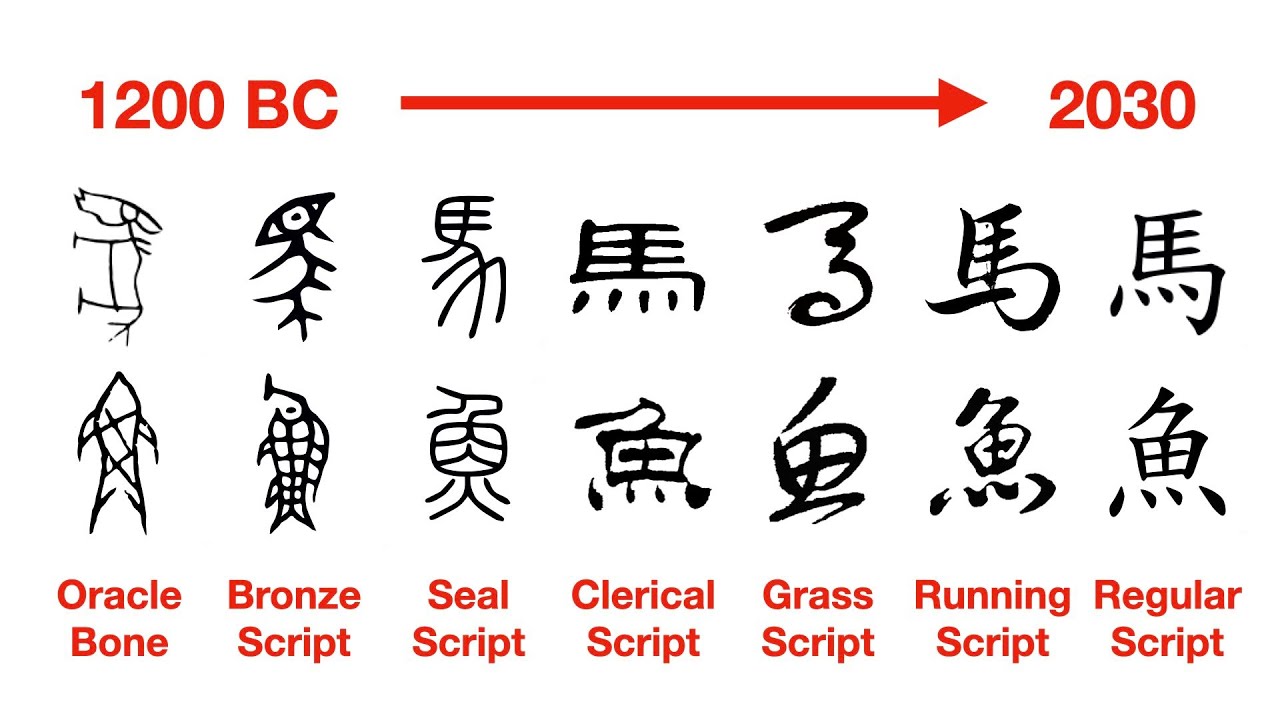

Pada masa Dinasti Shang, sekitar 1700 SM penggunaan aksara yang berasal dari bentuk visual seperti Hieroglif sudah digunakan di Tiongkok. Aksara yang dipakai masih mendekati bentuk asli dari bentuk benda yang dituju. Temuan-temuan ini kebanyakan terukir pada tulang belulang. Secara umum aksara Tiongkok ini mengalami dua fase evolusi besar dari Tulisan periode kuno dan periode modern. Aksara yang merujuk pada orang, pohon, air, api, keranjang, kuda, burung dan awan (Wei, 2014).

Perhatikan tabel evolusi aksara Tiongkok dari masa ke masa di bawah ini:

Teknik ini dipakai kembali dalam simbol emoticon yang kita pakai saat mengirim teks percakapan (chatting) dalam gadget. Kemiripan aksara Mesir Kuno sekitar 2500 tahun SM dan emoticon yang ditemukan sekitar tahun 1990-an di Jepang ini kemudian disebut Emoglyphs.

Meskipun kita dapat bercerita banyak menggunakan gambar, tetapi gambar memiliki kekurangan. Gambar lebih mudah digunakan untuk merepresentasikan gagasan-gagasan yang bersifat konkret. Gambaran konkret yang ditulis memiliki banyak keterbatasan. Misal, simbol burung dan matahari di Mesir kuno terbatas pada lingkungan tertentu. Misal karena burung tersebut tidak ditemukan di daerah lain. Selain itu, aksara visual amat terbatas karena tidak bisa menggambarkan percakapan manusia yang masih didominasi oleh bunyi yang keluar saat mereka berbicara.

Pada perkembangan lain, aksara dibuat menyerupai bunyi, bukan lagi visual. Ada berbagai contoh aksara yang merujuk pada bunyi di dunia. Salah satu aksara yang sampai hari ini masih umum dipakai adalah aksara latin. Aksara ini terdiri dari huruf-huruf seperti A, B, C, dan seterusnya. Ada pula aksara Pallawa (India), Arab, aksara Arab-Melayu, aksara Jawa, dan sebagainya.

Di dalam sistem aksara latin yang kita gunakan sekarang, setiap huruf merupakan sebuah lambang yang merepresentasikan bunyi-bunyi tertentu. Kesulitan lain dari membaca dan menulis menggunakan gambar adalah gagasan-gagasan di dalam kepala manusia tidak selalu bersifat konkret. Manusia juga menggunakan kosa-kosa kata yang menggambarkan konsep-konsep yang lebih abstrak seperti “persahabatan”, “cinta”, “keserakahan”, dan sebagainya.

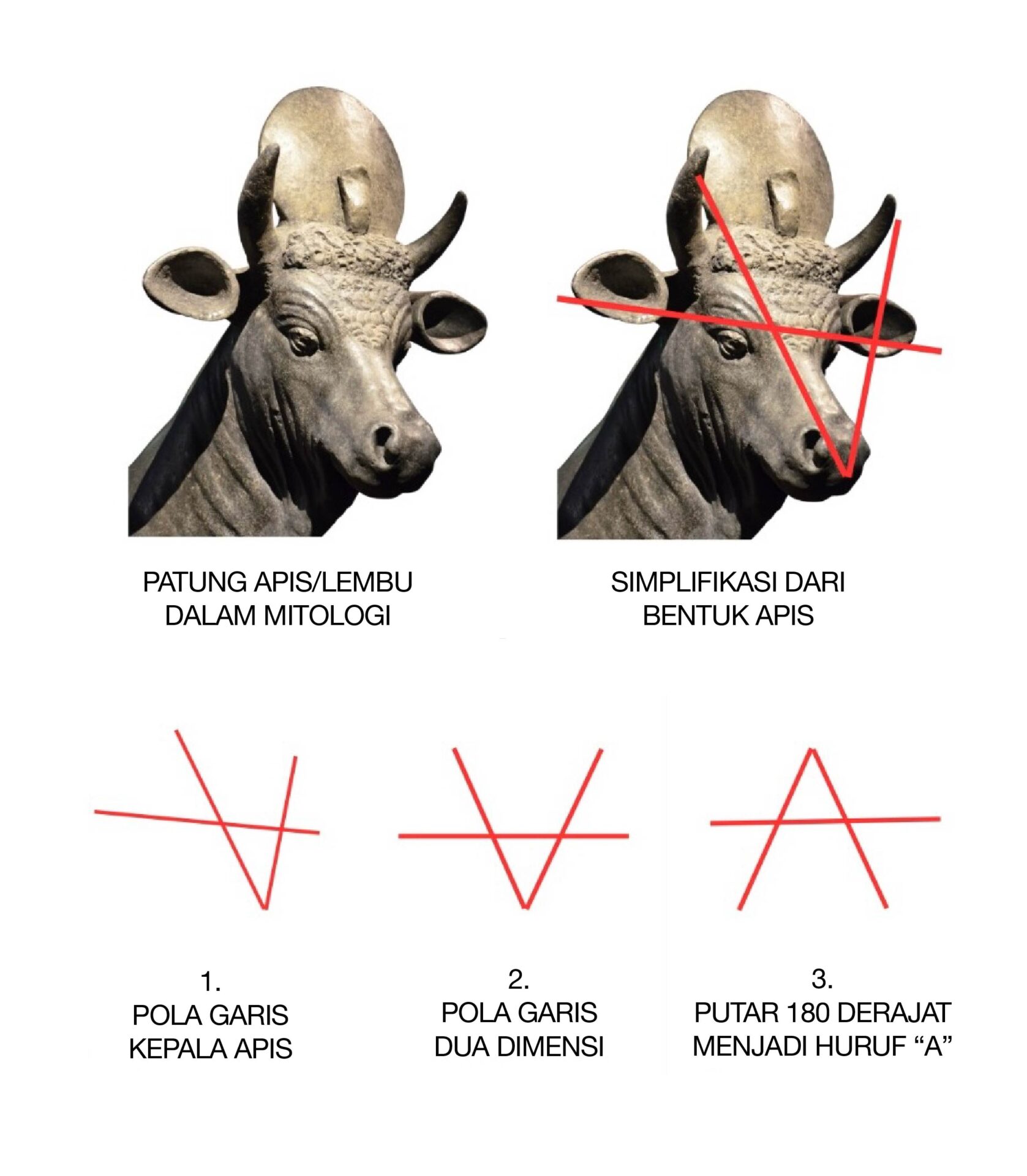

Untuk mengganti aksara gambar, manusia merefleksikan gambar melalui bunyi. Misal beberapa satwa di Indonesia seringkali dinamai berdasarkan bunyi oleh kelompok masyarakat berbahasa Sunda. Seperti ayam disebut kotok karena merepresentasikan suara ayam yang sering ‘berkokok.’ Atau kucing yang disebut meong dan kambing yang disebut sebagai embe (huruf e seperti mengucapkan ember). Namun, peradaban kuno sudah membentuk relasi langsung antara gambar dan bunyi yang melahirkan huruf tertentu. Misal, di dalam bahasa Mesir Kuno ada kata Apis yang berarti kerbau yang suci. Di bawah ini ada contoh patung Apis yang terdapat di Museum Louvre:

Patung kepala Sapi Mesir Kuno

Patung kepala Sapi Mesir Kuno

Karena mulai sadar dengan perlunya simbol yang melambangkan bunyi, manusia membuat gambar Apis, tetapi bukan untuk melambangkan kata Apis yang berarti kerbau suci, melainkan untuk melambangkan bunyi A yang merupakan bunyi pertama ketika kita mendengar kata ‘A’pis.

Pada perkembangannya, gambar Apis tersebut disederhanakan sedemikian rupa dan kemudian mengalami modifikasi (dari kiri ke kanan) sehingga akhirnya gambar sederhana yang menyerupai tanduk Apis yang terbalik menjadi huruf A yang kita kenal sekarang ini (Caroll, et.al, 2017).

Semua aksara latin yang kita kenal sekarang ini terdiri dari 26 abjad yang berasal dari sebuah gambar yang disederhanakan dan dimodifikasi. Setiap abjad merepresentasikan bunyi tertentu. Dengan menyusun abjad-abjad ini menjadi berbagai kata, yang kemudian dirangkai menjadi kalimat, paragraf, dan tulisan yang lebih panjang lainnya, kita dapat merepresentasikan begitu banyak gagasan baik yang konkret maupun abstrak.

Gagasan ini dapat dibaca dan dipelajari oleh orang lain, yang mungkin juga akan menghasilkan begitu banyak gagasan baru. Tidak salah apabila Logan (1948, dalam Caroll, et.al, 2017) mengatakan,

“Di antara semua temuan manusia, selain bahasa itu sendiri, tidak ada temuan yang lebih bermanfaat yang lebih memungkinkan inovasi terjadi selain aksara” (Haeri, 2021)

Jejak panjang sejarah aksara dunia melibatkan Nusantara dalam historiografi mereka. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan seniman-seniman yang mampu menarasikan alam dan tanah air melalui aksara, agar mudah ditangkap, dipahami, dan tidak musnah dari generasi ke generasi. Peranan mereka penting sebagai penanda evolusi karya dari masa ke masa.

Penulis Jagarawat