Kartini menjadi tokoh pahlawan nasional yang paling dikenal, walaupun banyak sekali tokoh yang perjuangannya jauh melebihinya. Kartini mencatat kejadian, pemikiran dan kegelisahannya sebagai wanita Indonesia pada masanya. Sehingga pemikirannya menjadi abadi sebagai tulisan-tulisan yang berani dan menjadi perwakilan wanita kritis di era modern. Kartini begitu banyak mendapat sorotan melalui berbagai media, hingga menjadi hari peringatan khusus tiap tahunnya di tanggal 21 April. Hal tersebut yang barangkali membuat Kartini menjadi satu-satunya sosok pahlawan perempuan yang kisah hidupnya diangkat ke dalam tiga judul film layar lebar. Film-film tersebut antara lain, film R. A. Kartini (1982), Surat Cinta untuk Kartini (2016), dan Kartini (2017).

Keberadaan film-film Kartini di layar pada dasarnya merupakan upaya merekonstruksi narasi Kartini dalam media yang lebih populer. Sebelum tampil di layar lebar, sosok Kartini sudah sejak lama direkonstruksi oleh beragam tafsir dan kepentingan melalui berbagai media. Tujuannya, seperti yang diungkapkan oleh ZenRS, rekonstruksi dari sosok Kartini merupakan upaya menjadikannya kanvas dari berbagai tafsir dan kepentingan. Artinya, setiap representasi maupun narasi tentang sosok Kartini dalam film, tak ubahnya sebuah coretan yang mengandung diskursus tertentu untuk dihadirkan kepada khalayak. Lebih lanjut lagi, diskursus tersebut dihadirkan melalui genre film biopik (biographical motion picture). Dua film biopik yang memiliki perbedaan besar terhadap narasi dan representasi terhadap sosok Kartini adalah R.A. Kartini (1982) yang dibuat pada masa Orde Baru serta Kartini (2017) yang dibuat di masa Reformasi.

Menurut Zen, Kartini telah menjadi “kanvas” yang dicoret oleh narasi kepahlawanan melewati beberapa masa. Pada masa kolonial, sosok dan narasi tentang Kartini direkonstruksi demi kepentingan kampanye keberhasilan politik etis pemerintah Belanda. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, narasi tentang Kartini dimodifikasi oleh tokoh-tokoh gerakan kiri sehingga bukan saja sekedar pahlawan emansipasi perempuan, melainkan juga ditasbihkan sebagai sosok anti-kolonial dan anti-feodal. Sedangkan di era Orde Baru, seiring dengan hancurnya gerakan kiri di Indonesia dan upaya domestikasi perempuan yang dominan, narasi tentang Kartini menurut Zen “disempitkan” hanya menjadi ibu – dan lebih spesifik lagi: ibu yang bersanggul dan berkebaya. Lalu bagaimana kelindan kepentingan hadir dalam film biopik Kartini, terutama dua film yang dibuat pada dua periode politik yang berbeda Orde Baru dan Reformasi?

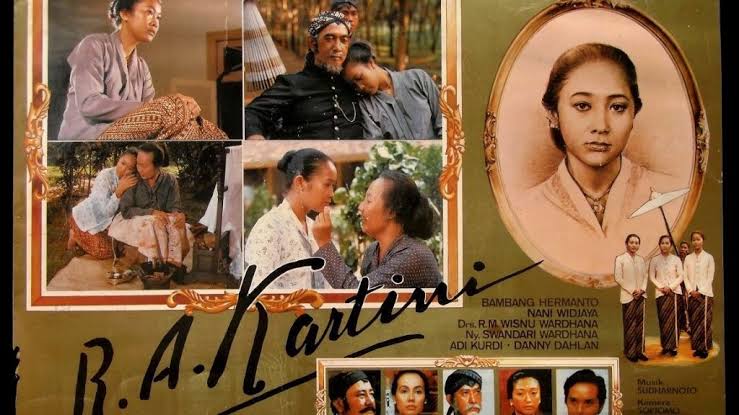

Film Biopik Kartini di Era Orde Baru: R.A. Kartini (1982)

Dok. HerStory. Poster film R.A. Kartini (1982) yang disutradarai Sjumandjaja

Dok. HerStory. Poster film R.A. Kartini (1982) yang disutradarai Sjumandjaja

R.A. Kartini (1982) merupakan film layar lebar pertama yang mengangkat kisah hidup Kartini. Film ini disutradarai oleh Sjumandjaja dan pemeran utama sosok Kartini dimainkan oleh seniman Yenny Rachman. Pada masa Orde Baru, produksi film ini terbilang cukup ambisius. Selain merangkum 26 tahun perjalanan hidup Kartini, film ini mungkin merupakan film biopik pertama di Indonesia yang menyajikan kisah hidup seorang tokoh sejarah nasional secara utuh (Tempo, 21 Mei 1983).

Meski demikian, gambaran mengenai perjuangan dan perlawanan Kartini dalam film ini seolah jadi perlawanan yang pasif. Pemikiran Kartini yang radikal hanya hadir lewat adegan monolog di dalam kamar, lewat voice over ketika ia sedang menulis surat-surat, atau paling banter, lewat dialog bersama teman sebaya atau dialog dengan kakaknya, Sosrokartono. Sikap pasif Kartini dalam melakukan perlawanan bahkan makin nampak jelas dalam adegan rapat keluarga yang membahas pingitan. Ketika itu, ayahanda Kartini, R.M. Aryo Sosroningrat meminta Kartini untuk berbicara dan menyampaikan keresahannya sendiri, sedang Kartini hanya bisa menangis dan bersimpuh di kaki ayahnya. Justru kakaknya, Sosrokartono, yang dalam adegan tersebut tampil mewakili Kartini, memprotes segala kebiasaan adat yang memaksa adik perempuannya.

Adegan monolog Kartini yang sedang meratapi nasibnya sebagai perempuan yang harus terkungkung oleh adat pingitan.

Adegan monolog Kartini yang sedang meratapi nasibnya sebagai perempuan yang harus terkungkung oleh adat pingitan.

Adegan dalam film Kartini yang harus menerima kungkungan adat.

Adegan dalam film Kartini yang harus menerima kungkungan adat.

Menurut Khrisna Sen, pada umumnya film-film tentang perempuan di masa Orde Baru memang menampilkan perempuan secara pasif (Sen, 2009, h. 245). Oleh karena itu, meski Kartini dalam film ini tetap tokoh emansipasi yang berjuang untuk pendidikan dan kesejahteraan kaum perempuan, tetapi dalam relasinya dengan keluarga (ayah maupun suaminya), ditampilkan sebagai perempuan yang sosoknya digambarkan “meski melawan” tetap berusaha melayani dan patuh terhadap mereka.

Jika melihat hingga akhir film, dimana Kartini akhirnya ditampilkan menjemput ajalnya setelah melahirkan, film ini justru menampilkan ironi terkait perlawanan Kartini. Pada dialog terakhir, sebelum meninggal Kartini justru mengucap maaf pada suaminya dan berkata:

“Saya kira banyak hal yang tentang selama ini cuma karena sesuatu yang diciptakan orang untuk meninabobokan para ksatria Jawa. Saya bahagia sekali karena Kang Mas memberikan keturunan seorang laki-laki yang diinginkan oleh Kang Mas (…) Kang Mas telah berlaku baik pada saya, sesungguhnya Kang Mas adalah seorang Ksatria.” (Dialog Kartini dalam Film R.A. Kartini, 1982)

Dialog ini menampilkan kaitan film tersebut dengan diskursus perempuan Orde Baru tentang Ibuisme, yang menurut Julia Suryakusuma, merepresentasikan perempuan selalu dalam fungsi “reproduksi” dan “melayani”. Sehingga gambaran Kartini dalam film tersebut hingga menjelang akhir hayatnya, justru merasa bersyukur telah menjalani perannya sebagai istri yang telah berhasil memenuhi tugasnya kepada suami.

Representasi Kartini dalam film ini seolah mengejawantahkan bagaimana Orde Baru mengkonstruksi perempuan ideal. Di masa Orde Baru, Kartini tak lain hanyalah sosok tradisional Jawa yang disebut Ibu Kita Kartini, Putri Sejati. Alih-alih menghormati kecerdasan dan kemampuan menulisnya, yang jarang dimiliki oleh seorang perempuan pada zamannya, Orde Baru mengubah profil Kartini menjadi pahlawan domestik: seorang istri yang taat (sebagai istri ketiga) yang mengabdikan hidupnya untuk mengajar para wanita muda cara memasak dan menjahit. Gambaran perlawanan Kartini yang pasif dalam relasinya dengan keluarga, serta di akhir film dalam adegan yang menggambarkan relasinya dengan suami, seolah membuat kita hanya menonton pemikiran-pemikiran Kartini yang radikal, bukan melihat tindakan-tindakannya.

Kartini di Era Reformasi: Kartini (2017)

Seperti yang disampaikan oleh Krishna Sen, dalam Orde Baru, film-film perempuan, meskipun dijual sebagai film yang dibuat untuk dan oleh perempuan serta tentang masalah-masalah perempuan, sebenarnya sebagian besar difilmkan melalui pandangan laki-laki dan diucapkan oleh suara laki-laki (Sen, 2009, h. 244). Sebelum reformasi meruntuhkan rezim Orde Baru, perempuan dalam film ditampilkan sebagai sosok pasif, lemah, dan seringkali justru berkonotasi negatif. Namun, semenjak reformasi muncul beberapa film yang berusaha mendiskusikan ulang peran gender perempuan dalam film.

Meski film Kartini yang dibuat di era Reformasi bukan yang menjadi pelopor untuk mendefinisikan ulang peran gender, semangat zaman yang baru berdampak pada rekonstruksi sosok Kartini dalam film. Sebagai pahlawan emansipasi perempuan, Kartini di era Reformasi perlu ditampilkan ulang sesuai dengan diskursus baru tentang peran dan stereotip perempuan.

Kartini (2017) yang disutradarai Hanung Bramantyo, merupakan film tentang Kartini yang nampak berusaha mendekonstruksi stereotip perempuan di masa Orde Baru. Sejak penentuan judul film, Hanung memutuskan menghapus gelar Raden Ajeng, yang ia akui terinspirasi dari novel Pramoedya Ananta Toer, Panggil Aku Kartini Saja. Panggilan Raden Ajeng yang merupakan stereotip bangsawan Jawa ditanggalkan demi mengakomodasi semangat anti-feodal sebagai salah satu nilai dari perjuangan Kartini. Beberapa adegan juga sangat menonjolkan upaya mendekonstruksi stereotip perempuan bangsawan yang anggun, kalem, dan lemah lembut.

Hanung sendiri dalam sebuah wawancara mengaku bahwa ia tidak ingin menampilkan gambaran Kartini yang anggun, seperti yang pernah diperankan oleh Yenny Rachman (CNNIndonesia, 22 April 2017). Ia berusaha membuat Kartini yang badung, lincah, dan usil, yang terinspirasi dari cara ayah Kartini memanggil tokoh tersebut dengan nama “Trinil”, sebutan dari sebuah nama spesies burung di Jawa yang punya gerakan yang lincah. Selain itu, ketersediaan sumber-sumber baru seperti catatan milik Kardinah tentang sosok Kartini yang lincah dan usil turut menciptakan representasi sosok yang berbeda dari Kartini di film tersebut.

Adegan Kartini sedang membaca buku sambil mengangkat kaki dan memakan cemilan saat menjalani masa pingitan.

Adegan Kartini sedang membaca buku sambil mengangkat kaki dan memakan cemilan saat menjalani masa pingitan.

Adegan dalam film Kartini dimana Kartini dan adik-adiknya sedang berbincang di atas tembok kabupaten. Kardinah dan Roekmini mengatakan bahwa mereka tidak ingin menikah.

Adegan dalam film Kartini dimana Kartini dan adik-adiknya sedang berbincang di atas tembok kabupaten. Kardinah dan Roekmini mengatakan bahwa mereka tidak ingin menikah.

Upaya dekonstruksi stereotip perempuan tradisional pada film Kartini (2017), tampak secara visual dan verbal dalam adegan antara Kartini dan adik-adiknya. Pada scene awal ketika Kardinah dan Roekmini masuk ke dalam kamar pingitan bersama Kartini, tokoh Kartini mengatakan bahwa sudah waktunya perempuan menjadi diri mereka sendiri sambil mengajak adik-adiknya untuk tertawa sampai gigi mereka terlihat. Begitupun dalam sebuah adegan ketika tiga saudara ini berbincang di atas tembok kabupaten setelah bertemu dengan anak-anak perempuan dari desa pekerja ukir di Jepara yang memberi mereka makanan sebagai rasa terima kasih kepada Kartini dan adik-adiknya. Dialognya sebagai berikut:

“Aku wis yakin, kalo perempuan ora butuh nikah”

(aku sudah yakin, kalau perempuan tidak perlu menikah), tukas Roekmini.

“Ho’oh, aku yo ngono. aku ora bakal nikah, soale kita sudah dapat membantu orang banyak tanpa bantuan suami.”

(Iya, aku juga begitu. aku tidak akan menikah, sebab kita sudah dapat membantu banyak orang tanpa bantuan suami), sahut Kardinah.

Dok. FFI

Dok. FFI

Bukan hanya representasi Kartini sebagai perempuan yang berbeda. Secara plot dan naratif, film ini juga berbeda dari film R.A. Kartini garapan Sjumandjaja. Film Hanung tidak berusaha untuk menghadirkan perjalanan hidup Kartini secara utuh. Meskipun memiliki scene yang menghadirkan masa kecil Kartini, gambaran tersebut hadir bukan sebagai plot utama, melainkan untuk memperkuat narasi penolakan Kartini terhadap gelar Raden Ayu dan nasib buruk yang kelak akan dibebankan kepada kaum perempuan.

Fokus utama dari plot serta narasi dalam film Kartini (2017) bergerak sejak Kartini harus menjalani pingitan dan berakhir ketika akhirnya ia menikah dengan Raden Djojodiningrat. Selain itu, yang paling disorot dalam film Hanung adalah keberhasilan Kartini sebagai penulis yang begitu dihargai oleh banyak orang pada masanya. Film tersebut ditutup dengan shot tentang Kartini dalam setting fiksi di Belanda dan kemunculan narator yang menjelaskan bagaimana setelah menikah, Kartini menjadi sosok yang berpengaruh hingga sekarang, lewat tulisan-tulisannya.

Dok. FFI

Dok. FFI

Representasi sosok Kartini dalam film pada akhirnya tidak dapat lepas dari konteks yang melingkupi pembuatan film tersebut. Sjumandjaja lewat filmnya, menciptakan adegan-adegan yang terhubung dengan diskursus budaya Jawa dalam merepresentasikan perlawanan Kartini dalam filmnya. Selain itu, berkembangnya diskursus ibuisme pada masa Orde Baru, turut mempengaruhi gambaran Kartini sebagai sosok perempuan ideal, perempuan boleh maju dan berkontribusi asalkan tetap menjalankan tugasnya sebagai istri yang melayani suami dan ibu yang menghasilkan keturunan. Hal ini berbeda dengan gambaran yang diberikan oleh Hanung Bramantyo dalam film Kartini (2017). Hanung mulai mengadopsi perspektif baru tentang gender, dan menggambarkan Kartini sebagai sosok perempuan yang ingin meraih kebebasan. Kartini dan adik-adiknya dalam film Hanung, diciptakan menjadi lebih berani dan lincah, jauh dari kesan anggun layaknya putri seorang bangsawan.

Ketika ide tentang sosok perempuan mengalami perubahan di masa depan, kira-kira seperti apa Kartini akan direpresentasikan?

Dok. FFI

Dok. FFI

Perjuangan Kartini masih bisa kita rasakan dampaknya sampai sekarang. Sosok Kartini adalah penerus perjuangan perempuan, terutama di Indonesia. Dari masa ke masa harus ada “pengingat” yang membakar api perjuangan. Agar dari generasi ke generasi mampu menangkap dan memahami pesan-pesan kuat bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang berbudi luhur dan berbudaya. Menjaga dan merawat warisan leluhur bukan hanya dari sejarah yang kita baca, namun peranan nyata perempuan Indonesia dari masa ke masa bisa terus berjalan. Jangan lupa, melalui Kartini, manusia Indonesia diizinkan mendobrak zaman.

Penulis Luqman Abdul Hakim