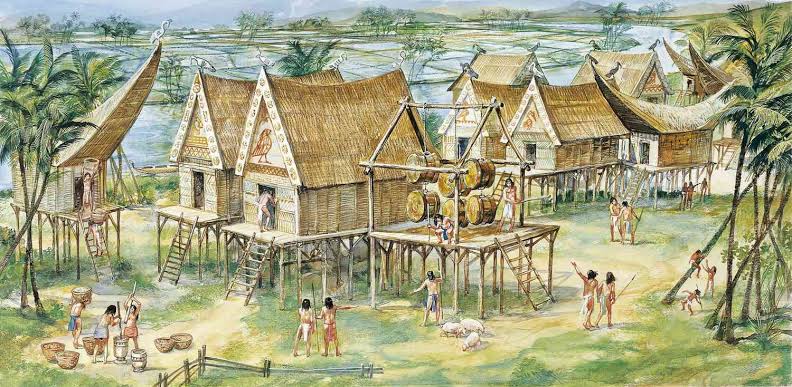

Bagaimana jika nenek moyang kita sebenarnya adalah para pengungsi dari Utara? Beberapa jejak sejarah menunjukkan bahwa nenek moyang penduduk Nusantara memang berasal dari eksodus besar-besaran yang terjadi sekitar 300-500 SM dari wilayah Dongson (Vietnam). Dongson sendiri dikenal sebagai pusat budaya yang memperkenalkan teknologi pengolahan logam ke seluruh Asia Tenggara, yang kita kenal sebagai Era Perunggu. Selain itu, diduga bahwa orang-orang Dongson juga membawa teknik bercocok tanam padi ke kepulauan Nusantara. Ini berarti bahwa selain menjadi keturunan pengungsi, kita juga mengadopsi budaya bercocok tanam padi dari luar.

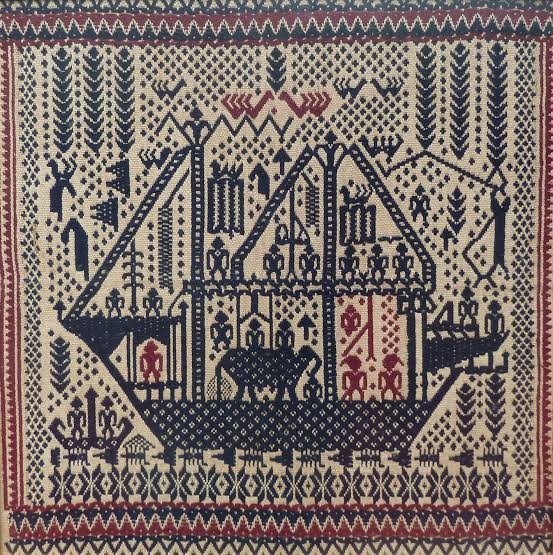

Dok. Nurdiyansah Dalidjo. Kain Kapal di Lobi Sheraton Hotel.

Dok. Nurdiyansah Dalidjo. Kain Kapal di Lobi Sheraton Hotel.

Kenapa mereka, para nenek moyang itu, mengungsi ke kepulauan Nusantara? Salah satu alasan yang paling kuat adalah invasi China ke wilayah Dongson (Vietnam), sehingga orang-orang ini kemudian mencari suaka yang lebih baik di selatan. Lalu, apakah terdapat catatan lokal dari Nusantara mengenai kedatangan para pengungsi ini?

Dok. Thoughtco.com Dongson Culture: Bronze in SouthEast Asia, 2019.

Dok. Thoughtco.com Dongson Culture: Bronze in SouthEast Asia, 2019.

Nurdiansyah Dalidjo dalam artikel majalah Wastraprema berjudul, “Kain Kapal: Berlabuhnya Kapal Dongson di Selatan Sumatera” menyebutkan bahwa kedatangan pengungsi dari Dongson tercatat dalam tradisi lokal Sumatera bagian Selatan, khususnya di Lampung. Tradisi tersebut adalah tradisi menenun tertua di masyarakat Lampung yang dikenal dengan Kain Kapal. Pada motif kain tersebut digambarkan sebuah kapal yang mengangkut manusia dan beberapa hewan seperti merak, gajah, dan lainnya.

Foto kain kapal (Foto oleh Miyara Sumatera Foundation).

Foto kain kapal (Foto oleh Miyara Sumatera Foundation).

Menariknya, motif pada Kain Kapal ini memiliki kemiripan dengan ukiran kapal pada Nekara, sebuah gendang perunggu peninggalan kebudayaan Dongson yang tersebar di berbagai wilayah Asia Tenggara dan Indonesia seperti Jawa, Bali, Flores Timur, Alor, dan beberapa wilayah di Indochina (Asia Daratan). Nekara diduga digunakan dalam berbagai upacara adat pada masa praaksara.

Dok. Wikipedia. Nekara perunggu dari Sông Đà, Vietnam.

Dok. Wikipedia. Nekara perunggu dari Sông Đà, Vietnam.

Motif pada tenun Kain Kapal yang serupa dengan ukiran pada Nekara sering disebut sebagai kain yang bercerita. Tradisi pembuatan kain bercerita juga merupakan bagian yang menarik dalam sejarah batik di wilayah Nusantara.

Peradaban Pesisir

Pada bidang Susastra, Adrian Vicker menyebut bahwa “Cerita Panji” adalah kisah yang paling tersebar secara merata di kawasan Asia Tenggara, terutama kerajaan-kerajaan yang besar di pelabuhan. Cerita tersebut mengisahkan tentang petualangan Pangeran Panji, seorang pahlawan Jawa yang tengah mencari kekasihnya, Puteri Candra Kirana. Kepopuleran Cerita Panji tersebar ke seluruh wilayah Asia Tenggara dan terwariskan dari era kerajaan-kerajaan Hindu Budha hingga masa Kesultanan Mataram Islam. Penyebaran tersebut dimungkinkan karena berbagai kerajaan dan kesultanan ini menurut Anthony Reid mendapatkan berkah geografis perdagangan internasional Asia hingga masa puncak periode 1450-1680. Saat itu, pelabuhan-pelabuhan Nusantara sedang ramai didatangi para pedagang dari penjuru dunia dan menjadi pusat penyebaran komoditas serta budaya.

Dok. Karya Isaac Commelin (1598-1676). Pertempuran laut yang ganas di lepas pantai Banten pada 25-30 Desember 1601 antara lima kapal Belanda dan 30 kapal Portugis yang dibantu galai dari angkatan laut Sultan. Belanda unggul, Banten dikuasai.

Dok. Karya Isaac Commelin (1598-1676). Pertempuran laut yang ganas di lepas pantai Banten pada 25-30 Desember 1601 antara lima kapal Belanda dan 30 kapal Portugis yang dibantu galai dari angkatan laut Sultan. Belanda unggul, Banten dikuasai.

Perdagangan di sepanjang pelabuhan kepulauan Asia Tenggara menciptakan kesamaan budaya yang menurut Vicker, ‘Peradaban Pesisir.’ Ciri utama masyarakat Pesisir adalah menjadikan kapal/perahu sebagai alat mobilitas sosial, politik, budaya dan imajinasi. Hal ini yang lantas melahirkan kearifan lokal pada masyarakat Lampung yang masih percaya bahwa kapal merupakan bahtera yang membawa leluhur mereka ke tanah Sumatera dan juga diartikan sebagai bahtera menuju alam baka.

Bukti keberadaan kapal sebagai realitas kehidupan masyarakat kepulauan Asia Tenggara terukir dalam ornamen di Candi Borobudur, serta berbagai prasasti-prasasti lain yang ditemukan di wilayah Nusantara.

Dok. Javaheritagetour. Relief kapal Majapahit di Candi Borobudur.

Dok. Javaheritagetour. Relief kapal Majapahit di Candi Borobudur.

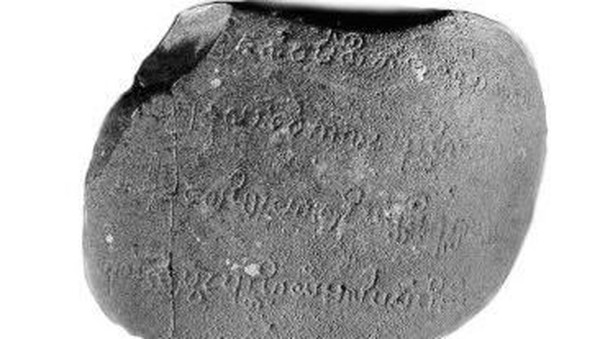

Prasasti Kedukan Bukit. (Sumber: Situs Kemdikbud).

Prasasti Kedukan Bukit. (Sumber: Situs Kemdikbud).

Beberapa prasasti yang mengukir perahu di permukaan batunya, diantaranya Prasasti Kedukan Bukit di Sumatera (605-783 Masehi), Kintamani (933 masehi) dan Prasasti Sambiran di Bali (844 Masehi). Begitupun beberapa tradisi suku Batak yang melakukan upacara pemakaman melalui kubah batu Sarkofagus berbentuk kapal/perahu yang dianggap bisa membawa arwah ke alam baka. Selain itu ada juga Suku Ngaju dan Ot Danum di Kalimantan Tengah, serta penduduk di kepulauan Selayar Sulawesi yang juga memiliki tradisi membuat peti mati berbentuk perahu. Setiap bentuk dan ragam hias tersebut mengandung cerita perjalanan perahu ke alam baka.

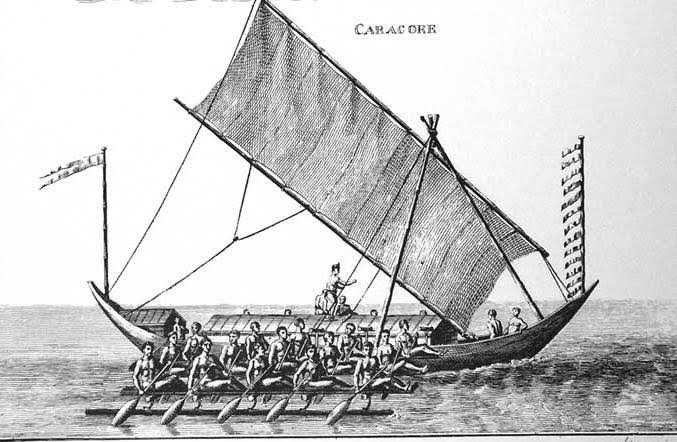

Pengaruh budaya dan peradaban pesisir Nusantara bahkan melampaui batas wilayah Asia Tenggara. Menurut seorang peneliti kapal-kapal Nusantara, Hornell, jenis perahu bercadik Nusantara bahkan dapat memengaruhi kebudayaan masyarakat Madagaskar di Barat, Pulau Paskah di Timur, Pulau Formosa di Utara dan Selandia Baru di Selatan. Jejak arkeologis keberadaan perahu juga tercatat dalam Lukisan gua berbentuk perahu di Arguni dan Sossora, Papua, Pulau Muna, Sulawesi Selatan, dan daerah Ohoidertawun, Pulau Kei Kecil, Maluku.

Gambar 5: Lukisan perahu kora-kora. Sumber: Adrian Horridge. The Prahu: Traditional sailing boat of Indonesia. (London:Oxford University Press,1981).

Gambar 5: Lukisan perahu kora-kora. Sumber: Adrian Horridge. The Prahu: Traditional sailing boat of Indonesia. (London:Oxford University Press,1981).

Kuatnya simbol perahu dalam setiap ornamen dan ragam hias di penjuru kepulauan Asia Tenggara, menegaskan pengulangan sejarah; apakah penduduk Asia Tenggara, yang kini dihantui kapal para imigran adalah kondisi stabil dalam perubahan zaman yang terus menjadi pengungsi peradaban tak berkesudahan? Selain itu, realitas antropologis kontemporer memperlihatkan ‘manusia kapal’, sebagai orang-orang yang menghidupi ‘Peradaban Pesisir’, di sepanjang perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina, tergencet oleh administrasi negara modern, hidup berpindah-pindah dalam kesementaraan gubuk semi permanen di tiap pulau yang mereka singgahi. Adakah lambat laun, peradaban tersebut kian tersingkir?

ARTIFICIAL ASEAN

Asia Tenggara sebagai sebuah kajian modern juga merupakan ‘pengungsi ilmu pengetahuan.’ Buku sejarah pertama yang secara resmi membahas sejarah Asia Tenggara dengan cukup lengkap ditulis oleh D.G.E. Hall, guru besar Universitas London. Menurutnya, kata Asia Tenggara baru dipakai selama Perang Dunia II oleh penulis Amerika seperti Victor Parcel dan E.H.G Dobby. Kemudian ekitar tahun 1950, dalam laporan militernya Mountbatten menulis Asia Tenggara dengan tanda – di tengah.

Sebelumnya, penamaan Asia Tenggara amat dipengaruhi bias Eropasentris. Misal menggunakan posisi geografis Barat untuk menyebut Asia Tenggara sebagai bagian lain dari India dan China, seperti Further India, Greater Indian, Little China dan Indochina. Baru setelah Perang Dunia II berakhir, tepatnya pada tahun 1967, berdiri Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) untuk menegaskan identitas keberadaan Asia Tenggara sebagai wilayah regional.

Namun, masalah terbesar ASEAN bukan kesamaan identitas. Persamaan yang faktual adalah nasib sebagai objek globalisasi yang menurut Thanh Dam Truong (1992) merupakan hubungan mengikat antara devisa, pelacuran dan turisme di kawasan ASEAN sejak era 1970an. Masalah ini juga berkembang menjadi perdagangan manusia serta hilangnya hak-hak manusia kapal yang menghidupi ‘Peradaban Pesisir’, karena pulau-pulau yang mereka singgahi diprivatisasi, dipagari kemewahan dan dijaga ketat oleh peraturan investasi negara.

Dok. Kompas, foto oleh Piet Warbung.

Dok. Kompas, foto oleh Piet Warbung.

Inilah yang hilang dari gala dinner dalam pertemuan negara-negara ASEAN. Semua orang bersulang, menikmati hidangan, dan membuat deklarasi yang visioner. Sementara, belum usai masalah pertama, lahir masalah baru bahwa konektivitas digital ASEAN justru makin terlihat kesamaannya pada masalah-masalah lingkungan, perbaikan tanah, human trafficking, judi online antar negara, hingga industri scamming yang sulit diberantas.

Sementara itu konflik di laut dan udara diperselisihkan dan ditentukan oleh kedua kutub raksasa yang notabennya bukan negara ASEAN seperti Amerika Serikat dan China. Kedua negara tersebut hadir dalam gala dinner yang menegaskan pengaruhnya pada ASEAN, bukan sebaliknya.

Dalam pertemuan tersebut tidak ada yang berbicara nasib penduduk Asia Tenggara. Hanya basa-basi yang mengikuti irama politik dari luar, seperti sejauh mana para pemimpin negara kawasan bisa meraup investasi hijau besar-besaran. Ini sebenarnya tidak berkaitan dengan kondisi lingkungan itu sendiri.

Banyak juga inisiasi kering, seperti inisiatif Indonesia yang menganjurkan transformasi digital dalam pendidikan dengan dalih ‘hijau’ mengurangi kertas. Apa yang selama ini disebut digitalisasi pendidikan, tidak murni menghentikan kerusakan lingkungan. Kenyataannya, perangkat keras digital ditopang oleh energi fosil dan bahan dasar dari sebagian bentuk pertanian sampai pertambangan yang merusak lingkungan.

Dengan demikian, perumpamaan masa depan kawasan ASEAN adalah yang tergambarkan oleh relief-relief kapal pada bangunan candi, prasasti serta gua megalitikum. Kita, adalah mereka yang tertunduk di dalam kapal, sejajar dengan gajah, burung merak dan katak, yang menjadi objek perdagangan dan menonton kemajuan zaman di pesisir peradaban.

Nenek moyang Asia tenggara tidak bisa diragukan lagi merupakan pelaut atau manusia kapal. Mereka yang dulu bernasib sebagai pengungsi, ternyata tidak mampu memperbaiki nasib agar anak cucu mereka dapat memperoleh nasib lebih baik. Di era kontemporer, masih banyak penduduk di wilayah Asia Tenggara yang terpaksa menjadi pengungsi. Tahun 1980-an, perang Saudara di Vietnam menyebabkan ribuan pengungsi Vietnam menyebar ke luar negara tersebut termasuk ke Indonesia. Ini menandai takdir dari tradisi sejarah yang terulang.

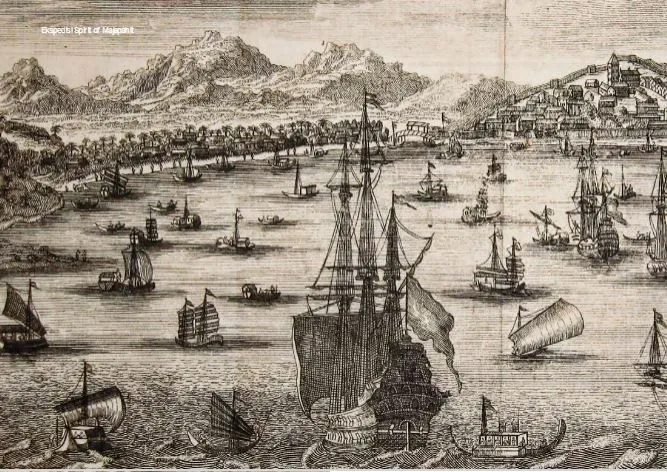

Dok. Ekspedisi Spirit of Majapahit. Kapal-Kapal dagang dari berbagai belahan dunia.

Dok. Ekspedisi Spirit of Majapahit. Kapal-Kapal dagang dari berbagai belahan dunia.

Hal ini kemudian menjadi perhatian kita bersama sebagai fenomena yang memprihatinkan dan terus terjadi hingga di tahun 2015, yakni para pengungsi Rohingya. Terlepas dari perdebatan identitas yang cenderung lebih kuat muatan historis-politik, kita harus memandang ini dalam kacamata historis-kultural. Bahwa manusia kapal, pengungsi dan kondisi geografis adalah realitas kemaritiman yang tidak dapat dinafikan.

Satu-satunya otoritas yang paling kuat untuk merangkul dan menyelesaikan masalah ini adalah ASEAN. Organisasi regional ini perlu menegaskan keberadaan dirinya untuk menunjukkan kekayaan budaya dari wilayah yang sejak lama telah terpinggirkan. Begitupun masyarakat ASEAN, termasuk Indonesia perlu menyadari akan kekayaan seni, budaya, alam dan manusia yang memiliki peran penting untuk peradaban.

Penulis Jagarawat